京都一人旅 Vol.5は

心の浄化、身体のリフレッシュできる「座禅体験」レポートです

今回の旅行で訪れた「建仁寺塔頭 両足院」と同年7月に訪れた「東福寺塔頭 勝林寺」

の2か所の座禅体験の紹介です。

京都には多くの禅寺が存在しています。

自分と向き合う時間を作るには絶好の「一人旅」

座禅のやり方や事前予約の方法について、また当日の服装といった気になる所もお伝えしていきます。

座禅の目的や効果、マインドフルネスとの違いなども考察していきます。

最後までご覧いただければ、悩みに対して捉え方がかわって心が軽くなるかもしれません。

- 夜間拝観の東寺・東福寺・天徳院・知恩院

- 常寂光寺・二尊院・圓光寺・詩仙堂・建仁寺・安井金毘羅宮

- Cafe~百春・スタンプタウンコーヒーロースター・フランソア喫茶室・カトレア・ブルーマウンテン・二寧坂かさぎ屋

- Dinner or Lunch~京極かねよ・dd食堂・一乗寺中谷・嵐山喜重郎

- 座禅体験レポ 両足院

- 3泊4日のお宿「ホテル・アンドルームス京都七条」

臨済宗 大本山建仁寺塔頭 両足院での座禅体験

両足院について 見どころ 文化財

おと

おと普段は一般公開されていない両足院についても紹介しますね。

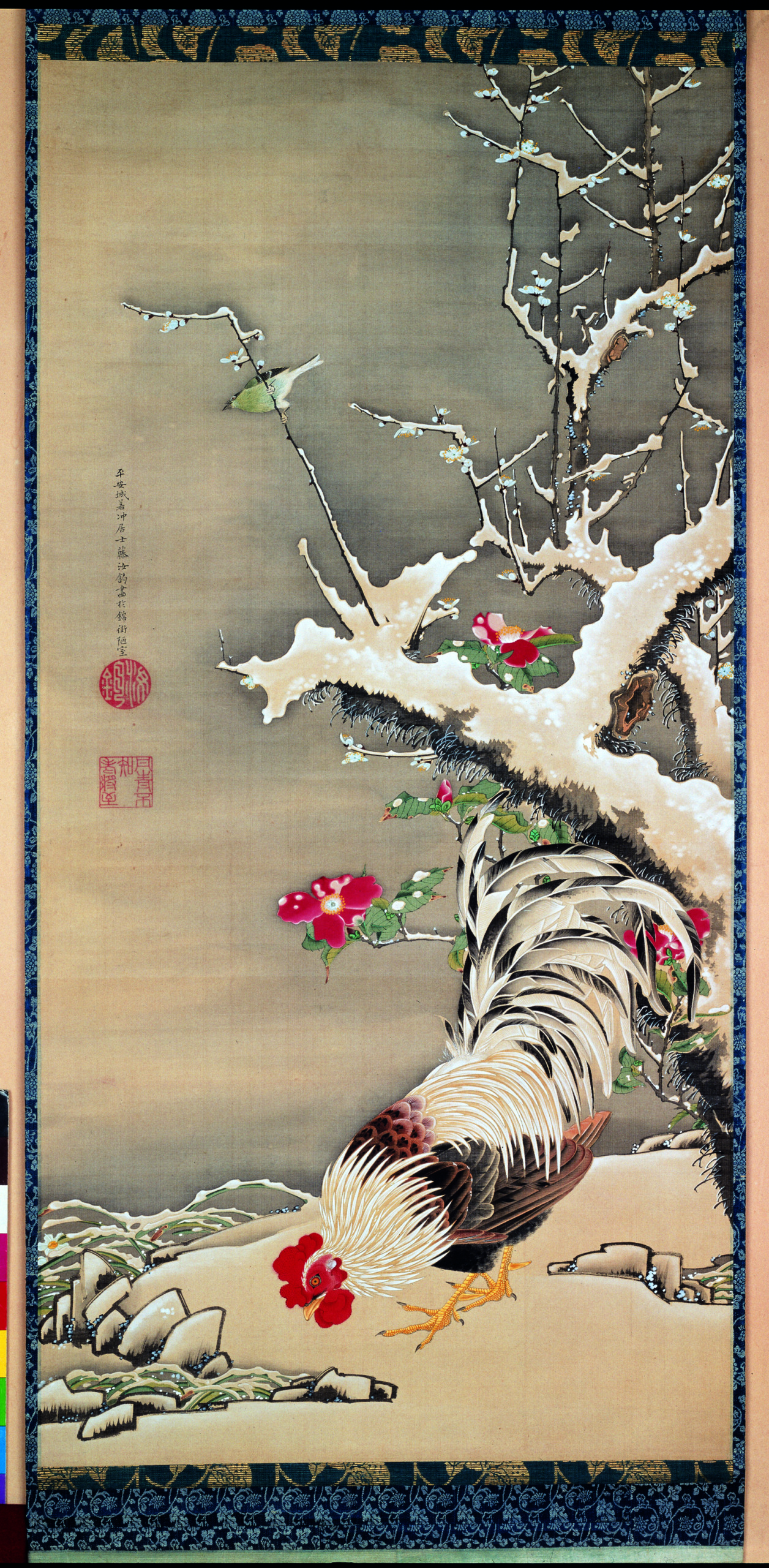

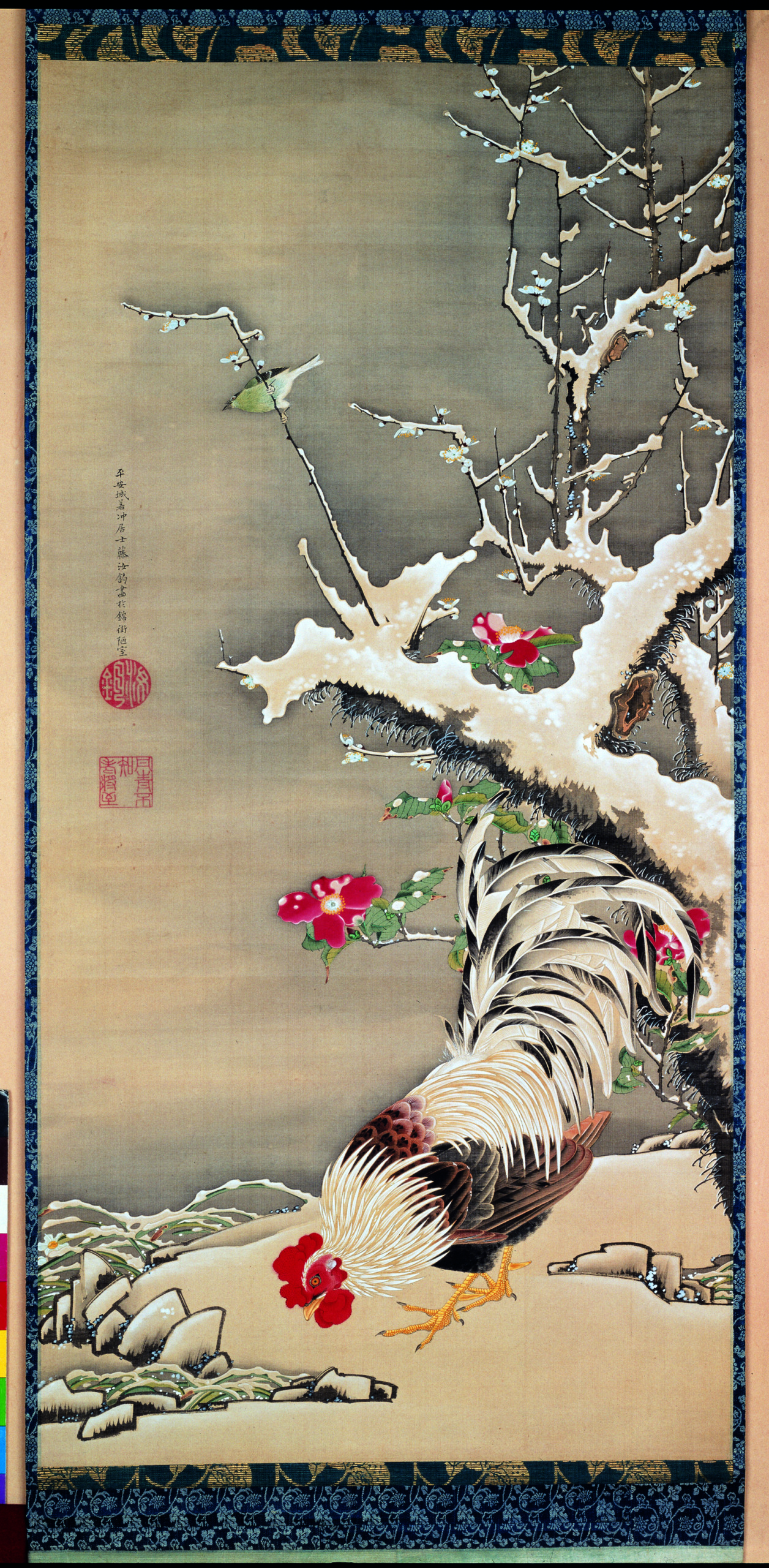

伊藤若冲「雪梅雄鶏図」 両足院 所蔵

伊藤若冲(1716-1800)京都錦小路の商人として生まれ、家業の傍ら絵画を学び、40歳で生涯妻子を持たず絵画作成に没頭した日本を代表する絵師

期間限定や特別拝観の際にご覧になることが出来ます。

半夏生(はんげしょう)の寺

毎年6月下旬から夏にかけて「書院前庭」は白く美しい花が一面を彩ります。

開花の頃、周りの葉っぱが白色に変化し、水芭蕉の花が咲いたようになります。そして開花の時期が終わるとまた、緑色へと変化していきます。季節の移ろいを感じることが出来ますね。別名「半夏生」は「半化粧」とも言われるそうです。

秋の半夏生の庭

黒田長政ゆかりの寺

日本の武将であり軍師として有名な「黒田官兵衛」の長男。関ケ原の戦いの際、徳川家康の軍勢に参加。出陣の際に兜の中に「毘沙門天像」を収め奮起し勝利に貢献。その毘沙門天像を明治10年に寄進されたそうです。

座禅の座り方 呼吸や目線 服装 予約方法

具体的にどのように座禅をし、どのように体感できたのかをお伝えしていきます

座り方

宗派によっては壁に向かって座る所もありますが、両足院の座禅は、庭に向かったり、またほかの方と向かい合った形で座布団に座ります。

手は右手で左手の親指を握り、互いに結びます。

足は片方ずつ太ももの上に乗せ、両足を組むのが望ましいです。できなければ片足でもOKですし、片足が無理ならあぐらでも大丈夫。

背筋は伸ばし、体の中心(軸が)ストンと収まるところで体を安定させて座ります。

呼吸法と目線

まずは鼻のみでゆっくり呼吸をしていきます。呼吸に意識を向けます

ゆーっくりおなかを膨らませ息を吸い、今度はおなかをへこますように鼻から息を吐きます。

10回ほど繰り返します。

また禅の呼吸として「数息看(すうそくかん)」といわれる方法があります。

とにかくしっかり息を吸い込んだら、できるだけ長い時間をかけ息をすっかり吐き出す。

この呼吸をすることで「調身」「調息」「調心」の三つが整います。

姿勢を良くすることで呼吸が整い、二つが整うと心が整う

目線は少し前をみて、すこーし開いている状態がよいですが、はじめのうちは、

視界からの情報で雑念が入り集中できなくなるので、眼を閉じていてもOK

音や風などの自然、身体の様子を観察

何も考えずひたすら「無になる」のが座禅で大切なことですが難しいですよね。

けれど何度か座禅することで、「ただありのままの今」を感じることが出来るようになります。そうすることでリラックス効果が得られます。

まず初めに、こころを空っぽにして呼吸をし、聞こえる音に耳を傾けます。

カラスやほかの鳥の鳴き声、何か作業している機械音、かすかな人の話し声、遠く飛行機の音…

ほんの5分ほどの時間でしたが、普段は気にも留めないようなな様々な音を感じることが出来ました。

次に、自分の身体を観察します。

頭の先から首、鼻、血液の流れる感じ、太陽の光が右側のほっぺを照らし暖かく感じる、心臓の鼓動、しびれ始めた足・・・

何も考えず、今自分の身体に起きていることだけに集中します。

このようにして参加者が向かい合い、座り同時に行っていきました。

この時間、何か考えが及ぶことはなく、言われるがまま没頭できていたと思います。

そして、驚くほど時間が早く過ぎた気がしました。

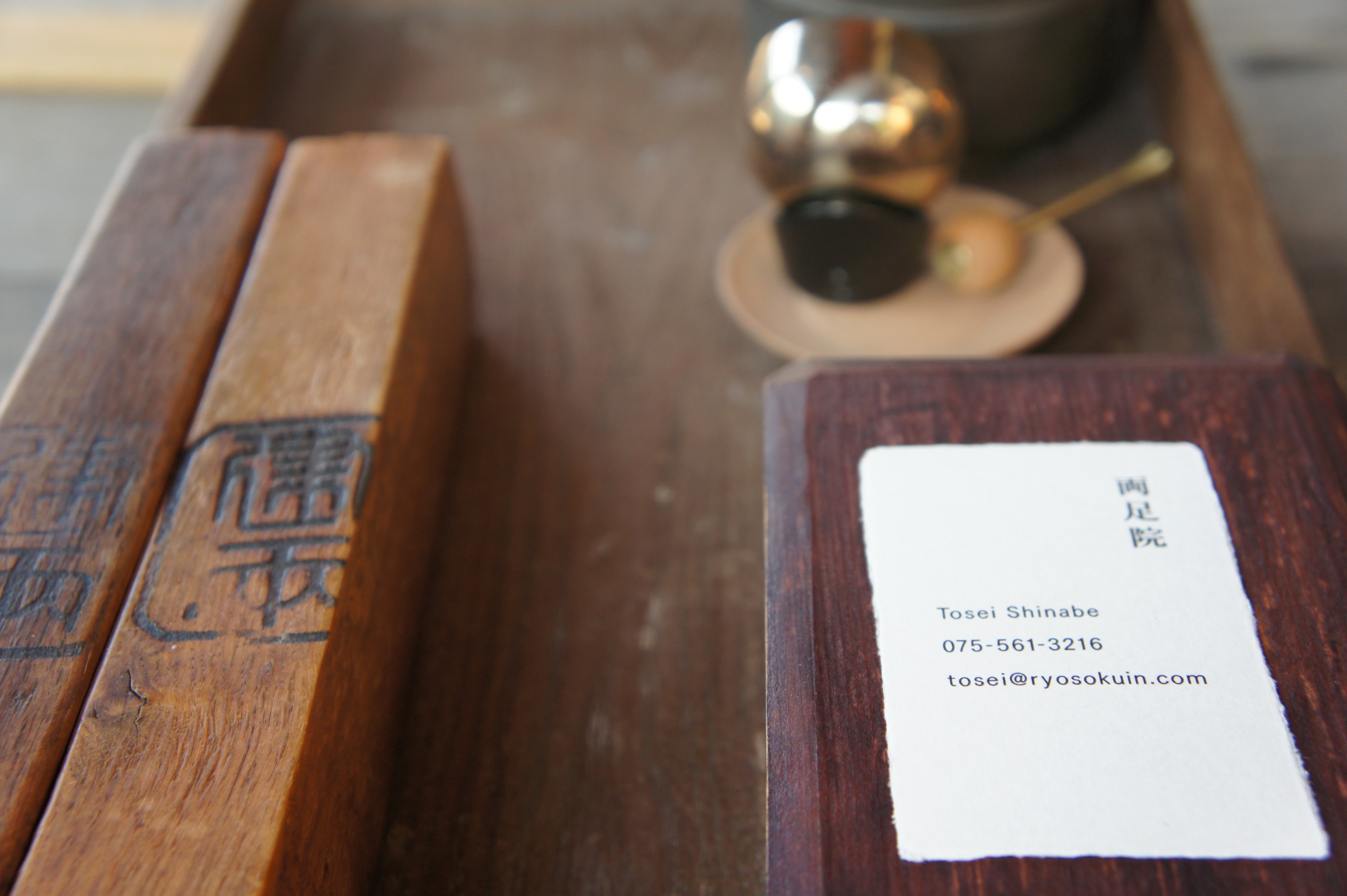

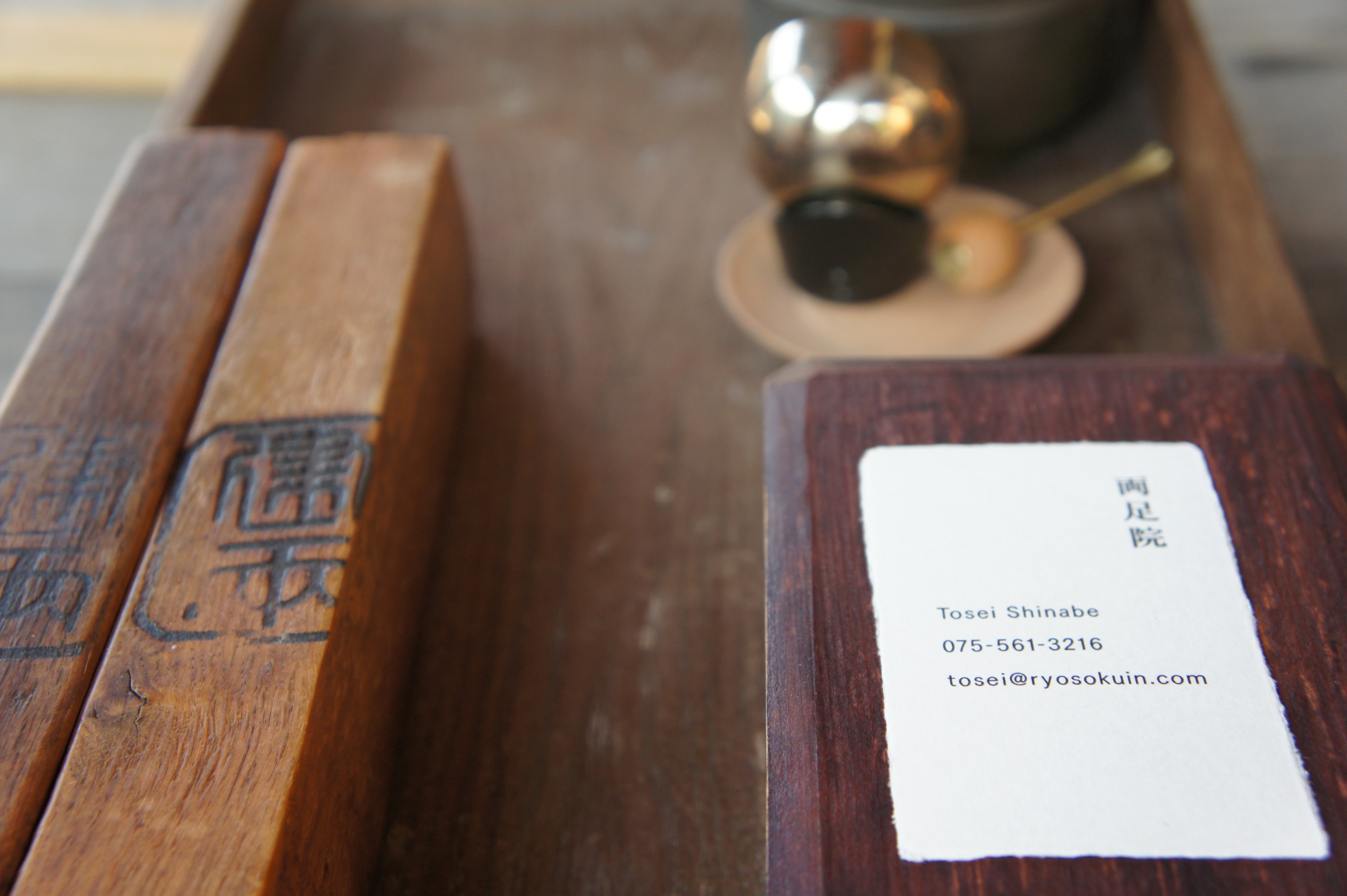

説法

今回、座禅の効果や手法を説明し、説法をしてくださった「品部東晟」さんは、3年ほどの間、修行し、その間一日の多くを座禅の修行をされていたそうです。その際、将来の不安など漠然と考えている時間が長らくあったそうです。

多く時間、そのことについて、考え、自身で答えをみつけようとしても結局見つからなかったそうです。

それがまさに答えなんだと気が付かれたそうです。

皆さんもある悩みに直面すると、そのことばかりが頭をよぎり、いつも考え、思いあぐねていることと思います。時には、逃げ出し、気を紛らわそうとしても、ふとした時にまた、その悩みが蘇る。

それでもやっぱり答えが見つからないと思います。

では、どうしたらよいか?

正面からその問題と向き合い、そのことだけに集中し続けてみます。

悩みという現実を直視し、その事実をありのまま、受け入れることが出来るようになります。

悩むことを「諦める」(断念する)ではなく「明らめる」(明らかになる)

ことが出来るのだそうです。

自分自身を見つめることが出来る「座禅」を通して、体感することが出来るものだと思いました。

その後は自分の気に入った場所に座布団を持ち移動 自分の好きなタイミングで好きなように20分ほど行い、終了です。

カメラでお庭や風景を撮るのもOKです。

持ち物、服装、予約方法

服装は、あぐらをかいて座りますので、きつめのズボン、短いスカートは好ましくありません。

靴下は基本脱ぎますので、タイツやストッキングも避けた方がよいです。

今回、11月の早朝でとても寒い朝でしたので、靴下を履いて行いました。

さらに早朝に参加される方は、一枚はおれるものがあると安心です。

予約方法

両足院の公式ホームページから予約可能です

・参加人数 おひとり様からでもOK

・志納料 2,000円

・所要時間 約90分(準備体操、座禅の説明、座禅、法話)

座禅体験のほか、写経やおそうじ(作務)の体験もあります。

時期により開催している内容など異なりますので、HPで確認の上、事前予約をおススメします

臨済宗 大本山東福寺 勝林寺 座禅体験

手の組み方や 警策(けいさく) の使い方は両足院の座禅とは少し違ってました。

勝林寺は2021年の夏 祇園祭の後祭りの時期に伺いました。

美しく手入れの行き届いたお庭と開放的な境内。

勝林寺のご本尊も、両足院と同じく毘沙門天であり、古来より、財福、戦勝の神とされています。

※通常拝観はしていません。

吉祥紅葉

新緑の頃の青々としたもみじも見ごたえがありますが、とりわけ、秋には赤と黄色の美しい紅葉とかわります。

夜間ライトアップされているそうです✨

その美しさから「良縁」「美縁」を求める女性にご利益があり、かつては祇園舞妓さんもお参りに来ていたそうです。

座禅体験 予約方法

勝林寺も両足院と同じく、壁に向かうのではなく、一方向正面に向かい座禅を行いました。

まず初めに、住職の法話をお聞きます。

住職の修行の際の話、勝林寺の成り立ちなどお話しくださいました。

それから具体的な座禅のやり方、手の形、警策(けいさく)のやり方など。

・目線は半分目を閉じ、斜め先を見ます(目を閉じてもOK)

・手は両手で大きなボールを抱えるように、丸く作ります。親指の隙間は、紙切れ一枚挟まるほどの幅を開けるのが理想

住職がチーンとおりんを鳴らして、座禅を15分間行います。

何も考えず、ひたすらこころを空っぽにして、自然の香りや蝉の声に集中

両足院の座禅では 警策(けいさく) は使わなかったのですが、ここでは自身が希望するときに、たたいてもらうことが出来る自己宣告制です!

眠気がさしたり、雑念で集中できない、せっかくなら経験したいなど、理由は何でもよいです。

座禅の際、手を合わせ頭を少し下げ待ちます。

すると、歩いている住職は、手を合わせているあなたの目の前(正面)に立ち、肩に軽く 警策(けいさく) を置きます。

そうしたら、深く頭を下げると、「べしっ」と叩かれます。

そんなに痛くはないので、せっかくなので是非、お勧めします!

一回目の座禅が終わった際、住職がこうおっしゃいました。

「心の乱れや何か考え事をしている人」にはある特徴があるといいます。

✔体が斜めに傾く

✔親指と親指の隙間が大きく開いたり、親指がよく動く

無意識に表れるそうです。

京都盆地特有のとてつもなく暑い夏の日でしたが、時折吹く風と、蚊取り線香のにおいが、心地よく感じました。

座禅体験が終わると清々しく、晴れやかな気持ちになれたことが印象に残るすばらしい体験でした。

持ち物、服装、予約方法

持ち物は夏に体験したので羽織るものなどは必要ないと思います。ペットボトルの水はあったらよいと思います。

服装はあぐらをかくのできついズボンや短いスカートは避けます。あと、肩に装飾があるものや肌が露出しすぎているものはなるべく避けましょう。

予約方法

勝林寺の公式ホームページから予約可能です

・参加人数 おひとり様からでもOK

・志納料 1,000円

・所要時間 約60分(お寺、座禅の説明、15分の座禅を2セット)

※茶礼のお茶は当面の間中止だそうです。

座禅体験のほか、写経やヨガの体験もあります。

時期により開催している内容など異なりますので、HPで確認の上、事前予約をおススメします

禅とマインドフルネスの違い

禅とマインドフルネス。効果や方法は同じだけれど目的が違うのです!

国内外問わず、禅は広く知られています。アップル社を創業したスティーブ・ジョブズも禅の教えに影響を受けた一人として有名です。

また「マインドフルネス」についても禅に影響を受けた瞑想法の一つで、とくにGoogle(グーグル)が社員研修に取り入れたことで有名なりました。

✔自己理解を深めたい

✔問題に向きあい、悩みから解放されたい

✔動じない心を持つ

座禅をすることで結果的に得られることは確かです。

けれど、座禅への取り組み方、目的は少し異なります。どのように異なるのか、少し考察してみます。

マインドフルネス

1979年にマサチューセッツ大学教授ジョン・カバット・ジン氏が提唱し マインドフルネスストレス低減法 として定義。科学的根拠もあります。禅と異なる点としては

✔宗教色がないという事

✔元々患者の痛みを和らげるための目的で開発された。

「今この瞬間」に起こっている 体と心に集中し、気がそれたらまた、そこに戻るよう試みるという心理療法の一つ。

何度かトレーニングを繰り返すことで、その効果を得るための瞑想です。

集中力が高まる、眠りが深まる、ストレスの軽減を言った効果を実感できます。

禅とは 只管打坐(しかんたざ)

禅を始めたばかりの人、またはこれから始めて見ようかと思う方、私も含め禅のイメージ、目的の多くは

座禅をすることで動じない心を作りたい

座禅をして、悩み事から解放されたい

「瞑想する」ことでそのような効果を実感する方もいるでしょうし。実際、そのような効果はあります。

しかし本来の座禅への取り組み方とは違います。

「只管打坐」しかんたざ

意味はだだ、ひたすら、すわる。

これが本来の座禅の神髄です。つまり、先ほど上げた目的を果たすため行うのではなく、むしろ座ること自体が目的となります。これは禅の基本。

まとめ

今回は京都で事前予約のできる「座禅体験」2か所のご紹介のほか、禅とマインドフルネスの違いについて考えてみました。

座禅をすることが旅の目的の一つだったことと、現在はコロナウイルスの影響もあり、予定変更がある場合もあり、せっかくの計画が不意に終わってしまうことを避けるため、事前予約をおススメします。

夏の暑い熱気と秋の早朝で澄み切った空気の中の座禅でした。

ありのままの自然を感じ、また仏教の根本である「諸行無常」の意味である物事の移ろいを実感できます。また

京都はどの季節も趣があり、四季を一層はっきりと感じることが出来たのも貴重な経験でした。

これといった悩みがない方でも、日々の張り詰めた緊張を解きほぐし、

心と体のリフレッシュが体感できます。

みなさんも是非、京都で座禅体験をしてみてはいかがでしょうか?

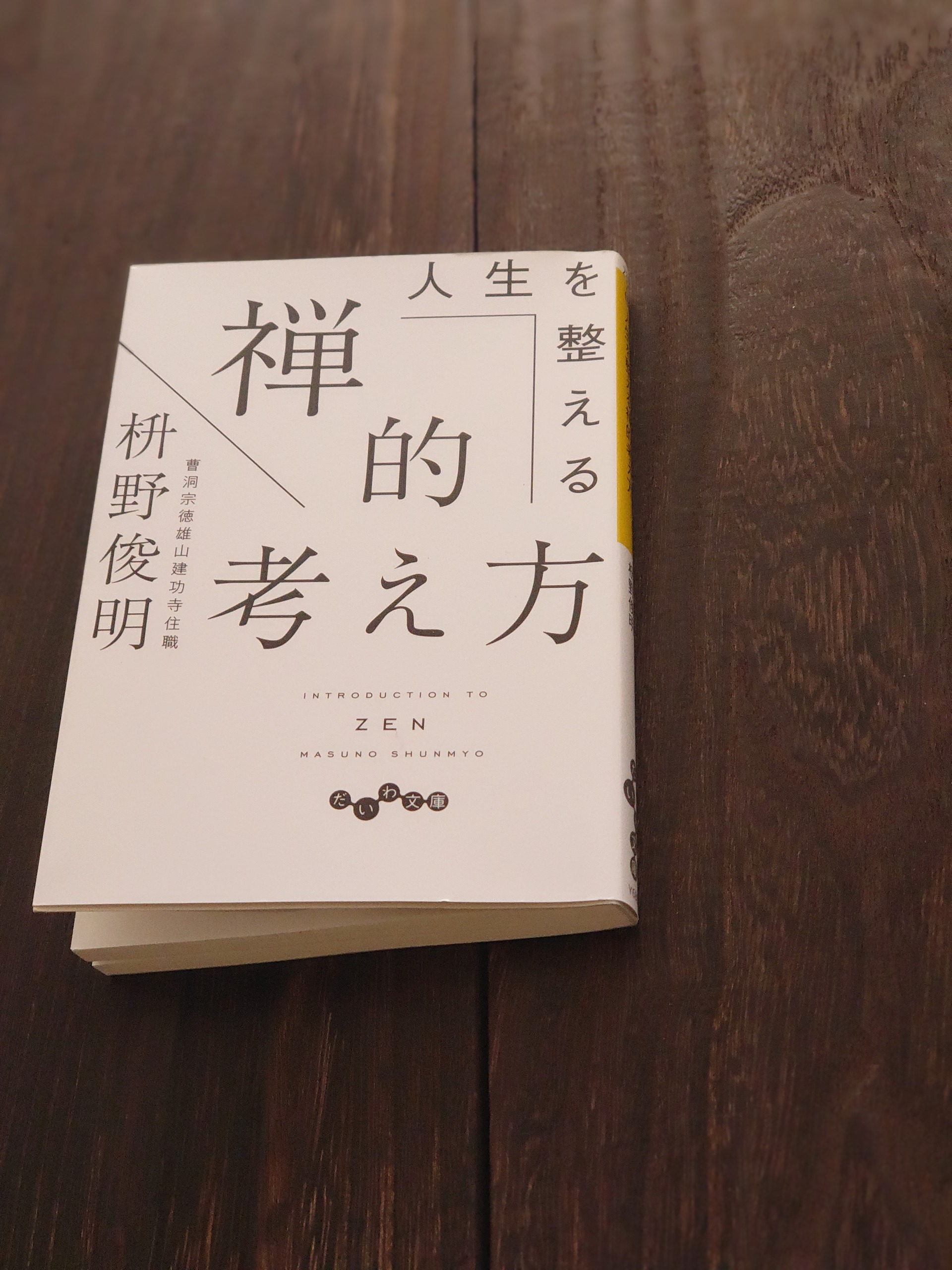

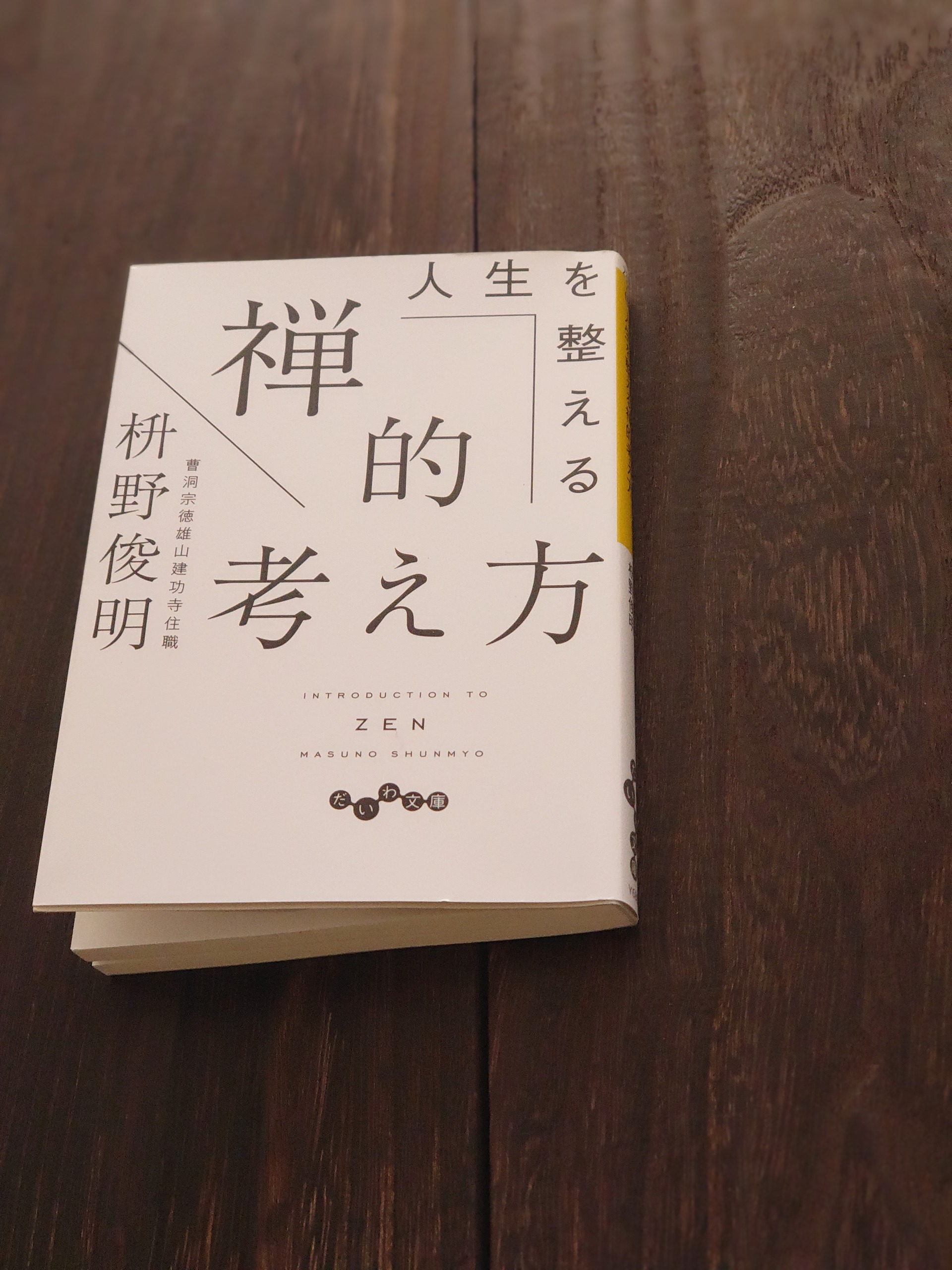

今回、参考にさせていただいた本はこちら

禅とは何か?日々の暮らし、人間関係などの困り事に対し心を軽くする考え方や禅的視点からのヒントが満載。

美しい四季のある日本で、禅の庭など日本文化に触れ体感できることや、禅語もわかりやすく解説してあり、とくに僧侶のエピソードが多く記載され、座禅を始めてみようかな?という方へ最初の1冊としてはおススメです。難しい内容ではありません。